自分なりに勉強して思ったのですが、書籍になるとやはり専門的な物が多い。ネットでは、情報が小間切れで、まとまったものが少ない。または、非常に端折った内容だったり、逆に専門的な物が多い様に思いました。

まったく商標を知らない方が、さっと見て、理解できるような記載を心がけました。ぜひ最後まで見てください。

商標とは?

商標とは、商品やサービスを識別する目印 (ブランド)

- 商品やサービスの出所を表示する機能、(誰が作った? どこの商品?)

- 品質を保証する機能(このマークがついていれば安心できそう)

- 広告機能(あ、あの商品、買いたいな。)

上記機能を商標に持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようという制度

「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを保護の対象とします。

平成26年5月14日公布の法律第36号により商標の定義が見直され、これまで商標として保護することができなかった「動き」「ホログラム」「音」「位置」「色彩」なども商標法の保護対象として認められることとなりました

特許同様「先願主義」で先に出願した方に権利が与えられ、国ごとに出願し権利を得る必要が有ります。特許と違い、審査請求の必要はありません。出願すれば審査されます。

模倣品で品質が悪かった場合、貴社の商品と思われれば、貴社のイメージダウンになります。商標はまさに、ブランド(会社の総合的なイメージ)戦略をどう考えるか。といった観点で考えることが大切だと思います。商標は国ごとに登録することが必要なので、ネイティブの人がどういったイメージを持つのかも考える事も大切になります。

商標とは | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)を参考にして記載。

商標の具体例

商標のデータベース

独立行政法人、工業所有権情報・研修館が運用している右のプラットフォーム「J-PlatPat」を使うと特許だけでなく、商標の検索も無料で出来ます

民間のWebサービスでは「ブランドテラス」がお勧めです。

「ブランドテラス」というWebサービスでは商標情報のデータベースを無料で利用できます。

商標登録に関して、どの企業が、どんなネーミングで登録しているのか、を簡単に確認できるためこれから商標登録を行う予定のある方は、ぜひご利用ください。

商標権とは?

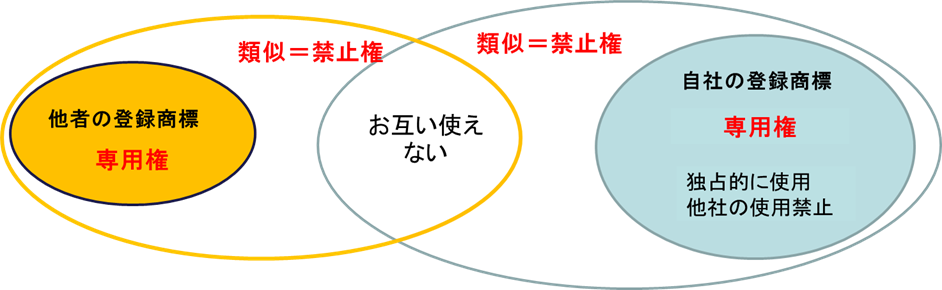

専用権と禁止権

登録された商標を独占的に使用することが出来る権利です。これを使用する権利と他者に勝手に使わせない。排除する権利の両方を持っています。

登録された商標の類似品は紛らわしいので、他社に使うなと言えます。ただし自分でその類似品を使うと逆に他社から使うなと訴えられる可能性が有ります。使用する権利は保証されていません。

専用権と禁止権の関係をまとめると、以下の図のようになります。

商標権が侵害されている場合、差止請求や損害賠償だけでなく刑事事件の追及も考えられます。

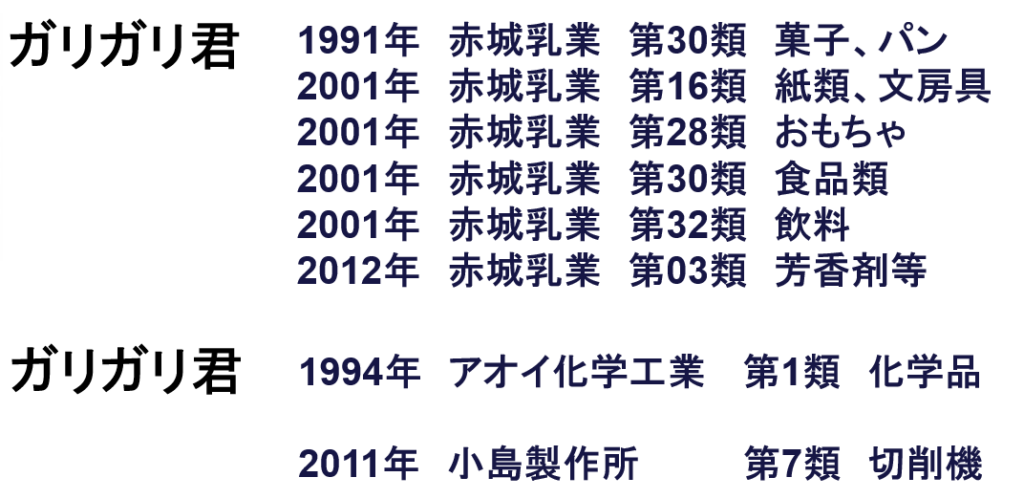

商品・役務の指定が必要

商標登録する際には、商品・役務(サービス)一体で指定する必要があります。 たとえば、「ガリガリ君」では以下のような登録商標が有ります。

半永久的に使用可能

出願された商標は、審査の結果『登録』となった場合、誰からも排除されることなく、指定した商品・サービスについて、独占的に『10年間』使用できます。その後、10年毎に更新手続をすることで、『半永久的』に保有が可能となります。

商標登録の要件

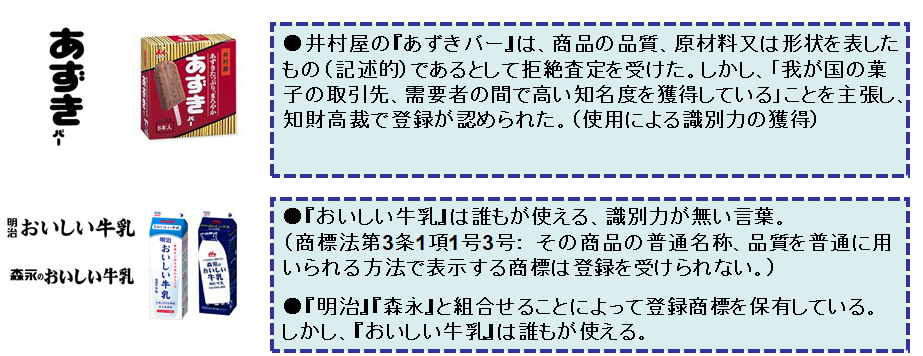

自他商品・役務(サービス)の識別力があること

- 普通名称: 商品アルミニウムに「アルミ」 チョコレートに「板チョコ」

- 記述的商標: 産地「北海道」 販売地「銀座」 品質「デラックス」「スーパー」

- ありふれた氏または名称: 電話帳にかなりの数を発見できるもの

- 極めて簡単で、かつ、ありふれたもの :○、△、仮名1文字、ローマ文字1文字、2文字

夕張メロン、スーパードライ、なども普通名称、記述的商標と思われますが、登録が認められています。あずきバー同様、知名度、認知度、が高く、他の物と識別できる。と認められたようです。

なお、「地域団体商標制度」が2006年4月1日に導入され「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標についての登録要件が緩和されたようです。

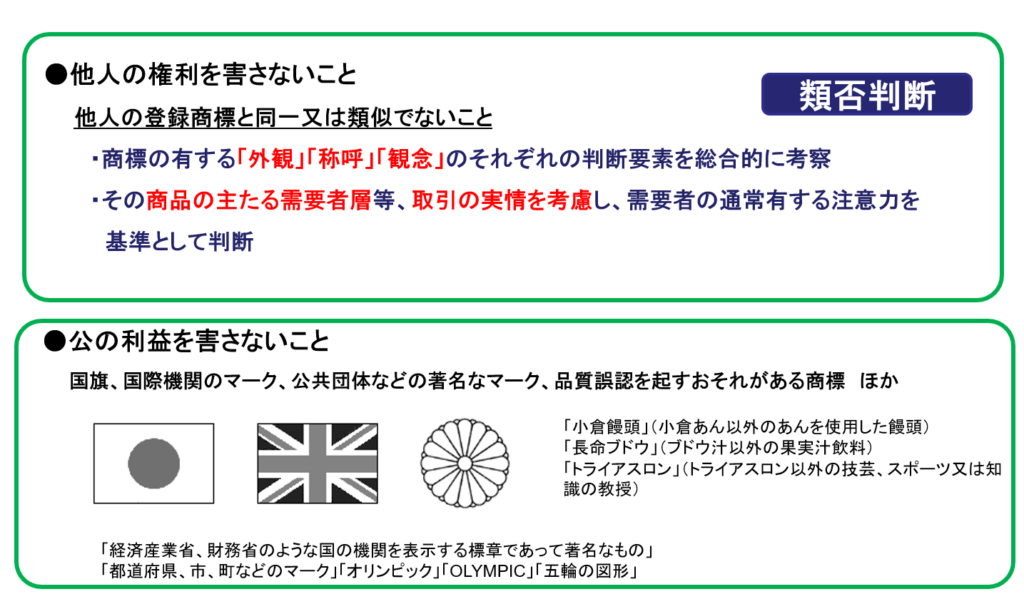

他人の権利を害さない

商標登録で注意すべきこと

登録商標、®、TM等の表記をすること

- 米国商標法で規定されている 「Registered」 (登録済)の表示

- 日本では慣習上用いられているに過ぎず、表記は義務付けられていない

- 正確には「登録商標 ○○○」「商標登録第○○○号」だが、仰々しい、英文字商標に馴染まない等の理由から、近年では®で代用されている

- 他人が無断で使うことを未然に防ぐ効果がある。信用の証にもなる

- 登録商標ではない商標に表示すると虚偽表示とされる恐れがある

- TMは 「TradeMark」 の略で、そのマークが自社の商標であることを示すもの

- 出願中の商標に表示されることが多く、「この商標はやがて登録になる。登録された場合は権利侵害となり、使用の差止めや損害賠償の対象となるぞ」という、警告を発する働きがある

- 登録有無に関わらず、自社の商標であることを主張することで、普通名称化を防ぐ働きもある。

「エスカレーター」も元々はオーチス社という一企業の登録商標だったとの事です。普通名詞化することで識別力は無くなりますので、登録商標であることは積極的にアピールすることが必要になります。

デザインを外注する際、著作権も譲渡してもらう。

【商標法29条】

商標権者、専用使用権者又は、通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願にかかる他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることが出来ない。

外注する場合は、目的を明確に説明し、著作権も譲渡してもらう事が大切になります。

まとめ

商標とは商品やサービスを識別する目印。その商標(目印)を使用することで 業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというのが商標制度。つまり、商標をどう活用するかは企業のブランド戦略をどう考えるかによる。

商標権は使用区分とセットであり、専用権と実施権が有る。10年ごとに更新すれば半永久的に使用可能である。

商標として認められるには、 自他商品・役務(サービス)の識別力があること 、他人の権利を害さない。(他人の商標登録と同一または類似ではない事)がある。

商標を使う上では、普通名詞化を回避するために、TMマークを表記するなど、商標登録である事を積極的にアピールする事。また、他人に著作権が有る場合には商標に使えないので、デザインを外注する場合は著作権を譲渡してもらう事も大切である。

コメント