国内優先権とは?

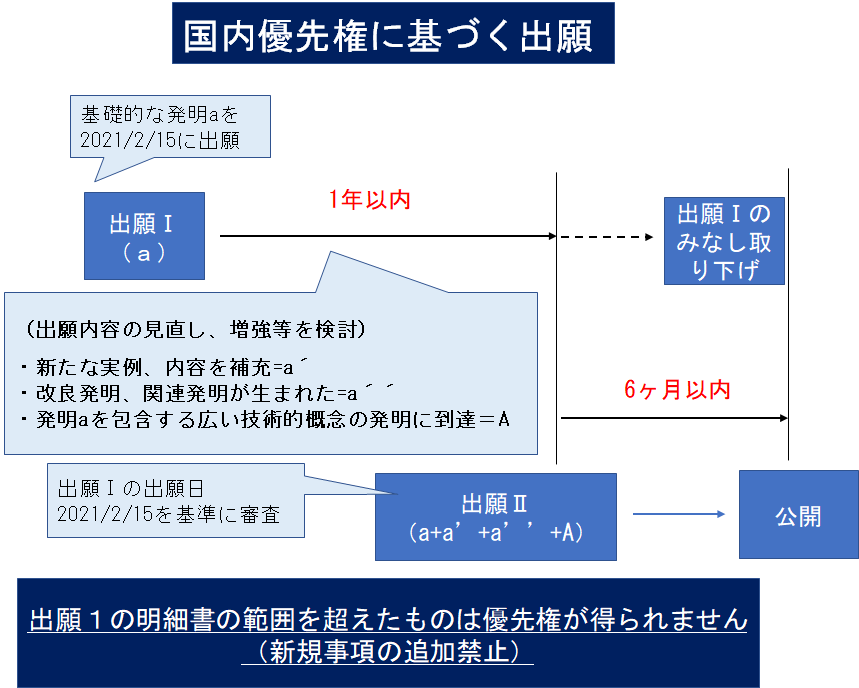

aという特許を出願Ⅰとして出願した場合

- 新たな実施例が出てきて、内容を補充したい(a´)、

- 関連発明が生まれた(a´´)

- 発明aを包括する広い技術的概念の発明に到達した(A)

などを1年以内であれば、新たな項目を包括的にまとめて出願Ⅱ(a+a’+a”+A)として出し直せるという大変便利な制度です。

国内優先権を使うことで、どんなメリットがあるの?

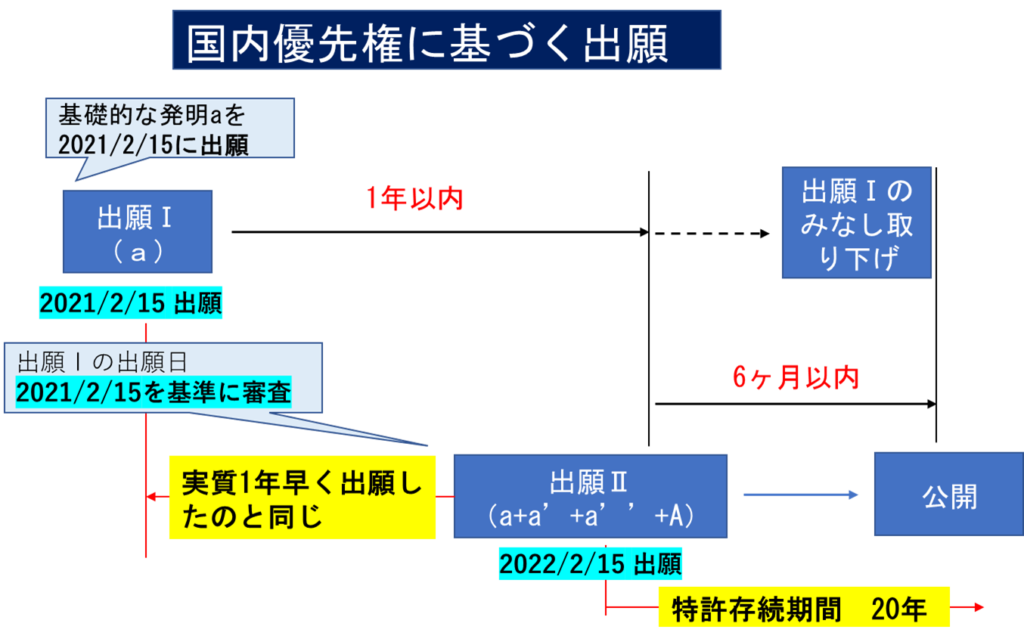

上記の黄色枠で囲ったように、実質1年早く出願したのと同じ効果が得られ、特許の内容もより包括的になるといったメリットが有ります。

- 進歩性や新規性も1年前の2021/2/15の時点で審査してもらえます。仮に、2021/2/16~2022/2/14に同じような特許が出願されても審査対象になりません。

- 特許の有効期間20年は実際に出願した日、2022/2/15になりますので、1年得する形になります。

- 優先権を使わないと、出願Ⅰ特許を出願した後、その発明内容を含んだ包括的な特許(出願Ⅱ)を出そうとすると、出願Ⅰがあるので、出願Ⅱは後願で排除されます。

- これを避けるためには出願Ⅰを公開前に取り下げるしかありません。優先権を使うことで、そういった問題を解決し、より包括的な特許に出来るといったメリットもあります。

以降、普通の出願日と言葉が同じでは混乱するので、優先権を使って1年、時間を戻した出願日の事を優先日と記載します。

新規事項の追加の禁止

出願日が1年遡れることから、最初に出願したした(a)特許の明細書等に記載された事項の範囲を超えてしまっているのに、出願日を1年遡るのは反則だよね。となります。

新規事項の追加に対しては優先権は与えられません。

新規事項が認められなかったら包括的な特許(出願Ⅱ)は出せないの?

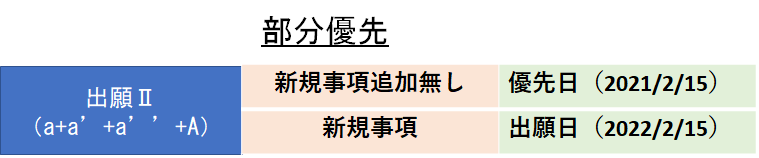

部分優先

心配いりません。部分優先といった考え方で、新規事項と認めらた部分に関しては、出願Ⅱの実際の出願日、2022/2/15が出願日となり、この出願日基準で審査され、優先権が認められた部分に関しては2021/2/15の優先日基準で審査がなされます。

新規事項と補正の違いは?といった事は開発者は悩む必要はありません。特許事務所の弁理士の先生や知財部員に相談すれば済む話です。相手の説明に疑問が出れば質問しましょう。

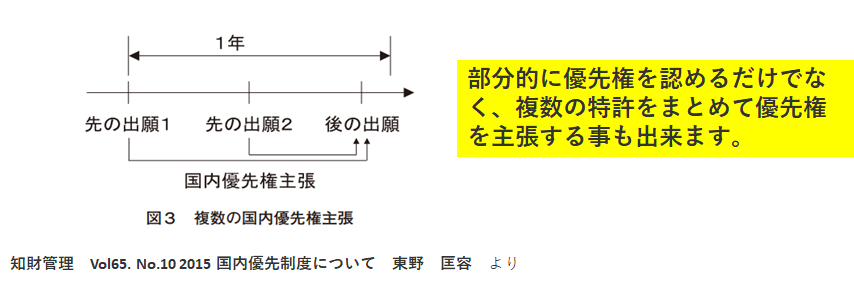

複数優先

PCT出願の国内優先権について

パリ協定

国内の優先権を外国にも出来るようにした条約がパリ条約と呼ばれており、出願から1年以内であれば、外国でも、あたかも国内のように取り扱うことが出来ます。

また、PCT出願は外国向けの出願と紹介しましたが、PCT出願を使って日本に出願することも可能です。

外国向けPCT出願と国内優先権について

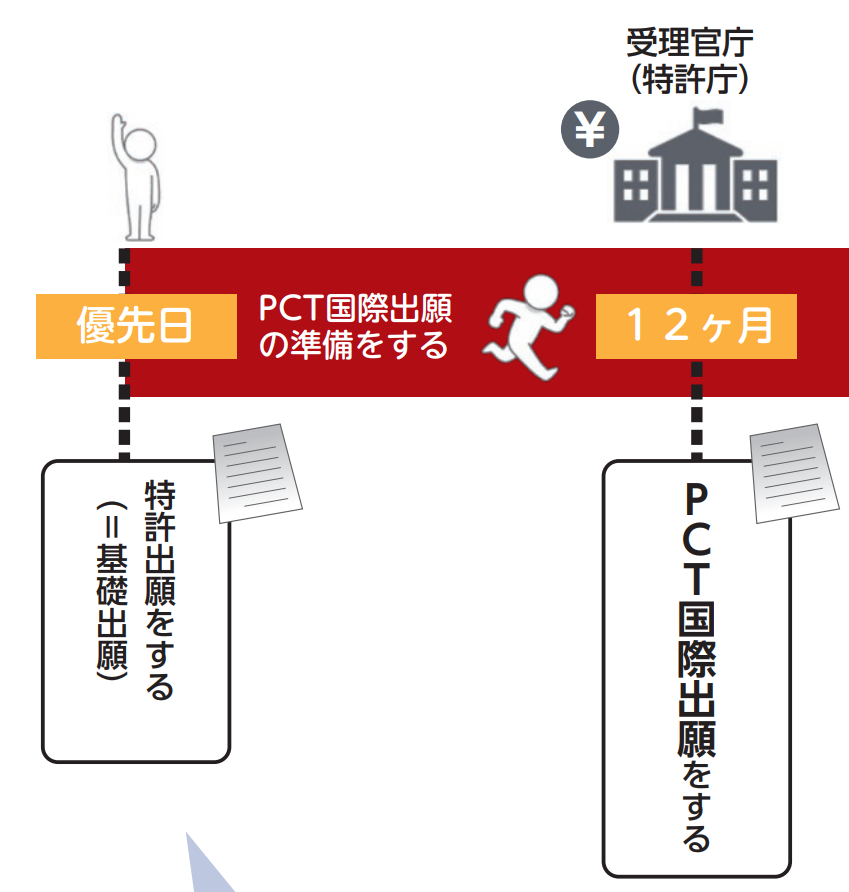

右の図のように、基本特許を国内で出願し、12カ月以内に優先権を主張してPCT出願をするのが一般的です。

その際、PCTの出願国に日本も入れて一括で出願する方が特許調査をしてもらえるなど、メリットが大きいです。

また、台湾はPCTには加盟していませんが、パリ条約には加盟しているので、出願から12か月後に台湾語(繁体字)で台湾の特許庁に出願すれば良いです。

外国出願もせず、1年経っても追加、補充事項が無ければ無論、優先権を主張しなくても、もともとの基本特許の出願のみで無論問題ありません。

まとめ

国内優先は1年以内であればその間に生じた追加発明をまとめて出願できる大変便利な制度です。費用は当然+αかかりますが、注意点は有るものの、デメリットはありません。

追加発明が無い場合は仕方がないですが、有る場合には迷わず国内優先権を主張しましょう

海外の出願にもパリ協定に加盟している国には使えます。

コメント