ワーク・エンゲージメントとは、「仕事に誇りややりがいを感じている」(熱意)「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)の三つがそろった状態でありバーンアウト(燃え尽き)の対概念として位置づけられています。

ワークエンゲージメントとはメンタルヘルス・マネジメント検定試験 公式テキスト「第5版 Ⅰ種 マスターコース(中央経済社)によると上記のように位置づけられています。

ワークエンゲージメントを高めるには、仕事の資源(仕事の裁量権、上司や同僚からの支援、仕事の意義、組織との信頼関係など、職場や仕事が有する強み)を活かし、個人の資質(自己効力感やレジリエンスなど個人が有する強み)を活かすこと。また、ストレス要因を低減させることが大切だと上記の本には記載されています。

しかし、実際には十人十色、仕事に対する価値観、想いもバラバラです。そんな中でいかに全体のエンゲージメントを高めていくのかが難しい課題となります。

実際に従業員が5名から10名程度からなる中小企業で如何にエンゲージを高めていくのか、私が大切と思っているポイントを紹介したいと思います。

やる気がないとはどういった状態か?

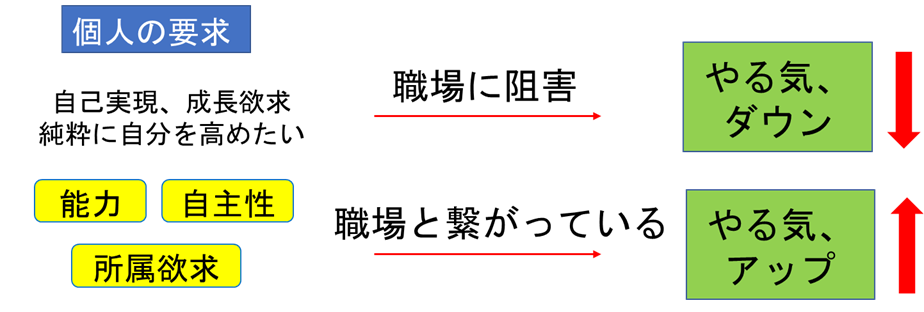

やる気がないと言われているのは、すべての人が持っている社会的な欲求やそれよりも高次の欲求を満足する「具体的な方法が見つけられないだけ」と考えられます。

参考図書:スタンフォードの心理学講座 人生がうまく行くシンプルなルール、ケリー・マクゴニカル、日経BP社

マズローの要求の5段階説によると、人は誰でも所属欲求や能力や自主性を認めて欲しいといった欲求を持っています。なので、やる気をアップさせることを考えるよりも、そういった思いを職場が阻害しないことの方が大切なのだろうと思います。

やる気を職場が阻害しないために何が大切か?と言えば、やはり協力体制が得られることが大切なのではないでしょうか?

仕事に対する思いは十人十色

しかし、会社の従業員は、当たり前の話ですが、仕事に対する思いはバラバラです。その人の人生の価値観の中で、バリバリ仕事をしてスキルを身に着け、より待遇の良い会社に転職したいと考えている人もいるでしょう。

人によっては、お金はあまりこだわらないから自分の趣味や家族の時間に費やしたい。と思っている人もいるでしょう。

そんな仕事に対するモチベーションや価値観が異なるメンバーの集まりの中で、どうやって協力体制を構築し、全体のエンゲージメントを高めていくのか、が現実的に考えなければならないポイントであると思います。

ワークエンゲージメントを高めるヒント

誰もが否定できない目的をみんなに理解してもらう。

十人十色と言いながら、組織ですので組織の目標がなくては統制が取れません。一般に組織目標が組織のトップが作成します。しかし、トップの作成した組織目標がそもそも全員に受け入れられないとそもそもまとまりが出るはずもありません。

誰もが否定できない組織目標とは何でしょうか?私が思うには業績です。十人程度の従業員の会社であれば、そもそもの財務状況を明確にしたうえで業績目標をやはりトップが取りまとめる必要があります。

業績目標を達成するうえで、その手段については議論になることが多いです。そもそも人を増やさないのか?業務の効率化を進めないと忙しくなるだけで皆疲弊するだけでないか?等ありますがその議論を良くしたうえで、皆に納得してもらうことが大切になります。

時々、組織の目標で、いきなり、経費削減、業務効率向上、働きやすい職場改善など各論を目標にしてしまうとそもそも、個人個人の意見が出るだけでまとまりません。

人時生産性など業績に関する組織目標に掲げること。それとメンバーが〇●をすれば実施できそうだといったことまでイメージできるまで議論することが大切かと思います。

現状を説明したうえで、業績、粗利や人・時生産性など業績と直結する目標を掲げるのが皆が否定できない目標になると感じています。

仕事の役割分担、個人目標の明確化

5人から10人程度といえども、社長以外にやはり現場をまとめるリーダーが必要です。しかし、残念ながら実際には作業もする必要があり、プレーイングマネージャーにならざるを得ない。といった所が現実化と思います。

従って、社長とリーダーの役割分担、を明確にして、リーダーとしての管理職としての目標と、プレーヤーとしての目標を、組織目標(業績目標)を達成するためにどうするるのか具体的な目標を設定することが大切になると思います。

また目標設定はその人の頑張りが反映されるものでなければなりません。なので、その人の権限を考慮し、適切な目標にするべきです。

作業員の目標はそもそも作業指示されるや立場ですから、作業者の裁量範囲で出来る目標を考えてあげることが大切です。例えば、●×の作業改善を行い、作業時間を〇●分短縮する。待ち時間が発生した場合には上司に必ず指示を仰ぐなどでも良いと思います。

協力体制を構築することも結局は生産効率を上げることにつながります。なので多能工化を進めて作業の平準化を図ることなどを目標に入れることも大切だと思います。

人事評価を機能させる

人事評価と目標管理はやはりリンクして進めることは必要不可欠であると感じています。人事評価として機能させるためには目標が客観的に評価できるような目標である事。日々のコミュニケーションでこまめにFeed backすること。

大切なのは、決してやめないで、修正や改善を続けていく事。これしかないように思います。

まとめ

- 誰もが否定できない目的をみんなに理解してもらう。

- そのためには現状の業績をしっかり説明し、業績の目標を明確にすることが大切。

- 業務目標を作ったら、それを達成するために各メンバーに何が出来るかを考えてもらい目標を考えてもらうことが大切

- そのために、役割分担や権限なども整理し、目標値に対して個人の行動が直接反映される目標にすることも大切。

- 個人の業績ではなく、結局チームの業績を上げることが大切なので、協力体制を構築するための目標設定も行う。(例えば、多能工化を進め作業を平準化する。)

- 人事評価を機能させることはやはり大切。大事なのは決してやめないで修正や改善を続けていく事。

コメント