何とか相手の特許網を突き破る特許は出せないかと考える際に有効な特許、「数値限定特許」「パラメータ特許」について捻出するポイントを解説します。

数値限定特許とは?

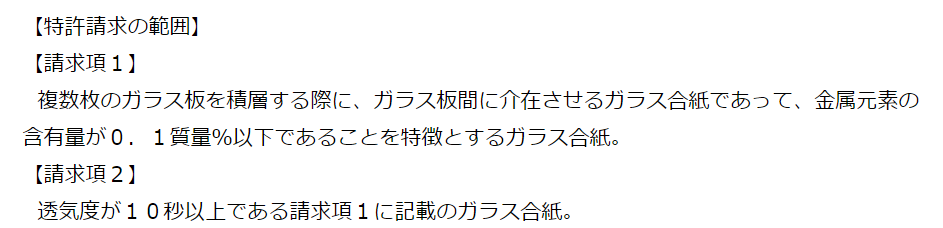

特性の範囲を数値で特定した特許で、選択特許の一種と考えられます。具体的には以下のような特許です。

生産方法の特許であればパラメータの範囲を規定した特許で、「パラメーター特許」とも呼ばれたりします。

ただし、一般的に使われているパラメータで範囲を規定しても普通は設計事項といわれるので、過去の特許に記載されていない、この特性を(それが発明の本質であれば好ましい。)をコントロールすることで、課題が解決された。といった流れに持っていく必要があります。

上記の特許で言えば、パラメータは質量%で一般的ですが、紙の中の金属成分を特定している部分が過去の特許に記載されていない部分になります。

ただ規定しただけでは、もともとあったものを規定しただけでしょ。と言われて特許になりません。金属成分が少ない紙をどうやって作るのか、その工夫は明細書内に記載する必要はあります。

あるいは従来、一つのパラメーターで評価していたものを、他のパラメーターと掛け合わせるとより有効で、効果が見られたと言えれば特許の可能性が出てきます。

例えば、研磨加工中の定盤の変形をコントロールするのに定盤の表面の温度変化をコントロールする特許が先願であった場合、単純に表面の温度変化で規定するのではなくて、半径方向の距離情報を新たに追加し、数式化した新たなパラメータで考えると、より効果的に定盤の変形がコントロールできる。などというのが該当します。

数値限定の臨界条件/臨海的意義

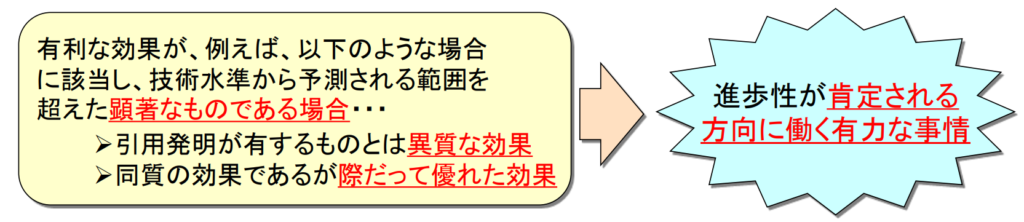

実験的に数値範囲を最適化、または好適化することは材料の選択、設計事項と考えられるので通常は進歩性は認められません。

数値限定の進歩性は有利な効果に加えて、臨海条件/臨海的意義を明確にする必要があります。

- 有利な効果が、数値範囲内のすべての部分で満たされる必要がある。

- 先願の相違点が数値限定の有無のみで、課題が共通な場合は、有利な効果について、その数値の内と外で量的に顕著な差異がある事が要求される。

数値限定特許のその範囲内と外で、どういった効果の違いがみられるのか記載する事になります。

- 過去の特許に記載されていない新しいパラメータを採用し範囲を限定する。

- 従来一つのパラメーターであったものを、他のパラメーターと掛け合わせて新しいパラメータを作り出す。

- 従来からあったものを規定しなおしただけと言われる可能性が有るので、パラメータをコントロールする新しい工夫、製造上の工夫を絞り出し明細書に記載する。

- 数値限定の臨海条件/臨海的意義を記載する。

その他の限定特許、用途発明

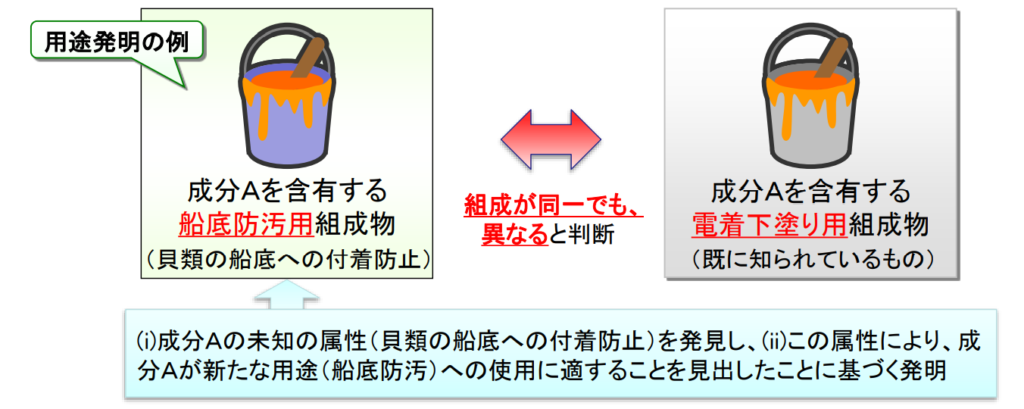

化学品の場合は用途を限定することで特許になる事もあるようです。

用途発明とは、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう。

用途発明の考え方は、一般に、物の構造又は名称からその物をどのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例:化学物質を含む組成物の用途の技術分野)において適用される。

機械、器具、物品、装置等については、通常、その物と用途とが一体であるため、用途発明の考え方が適用されることはない

私は、用途発明は扱ったことが無いので、詳細な説明は出来ませんが、化学物質を含む組成物なら何でも用途発明の対象になるか?というと難しい様です。

詳細は化学担当の知財部員か弁理士の先生にお問い合わせください。

まとめ

- 過去の特許に記載されていない新しいパラメータを採用し範囲を限定する。

- 従来一つのパラメーターであったものを、他のパラメーターと掛け合わせて新しいパラメータを作り出す。

- 従来からあったものを規定しなおしただけと言われる可能性が有るので、パラメータをコントロールする新しい工夫を絞り出し明細書に記載する。

- 数値限定の臨海条件/臨海的意義を記載する。

コメント